クマノザクラ(Cerasus Kumanoensis)は、約100年ぶりに報告された新種のサクラです。

新種と言うと、いままで誰も見たことのない生物だろうと想像する人が多いのですが、クマノザクラは以前からずっと紀南地域の人々から愛されてきたサクラでした。

地元の人に存在が周知されていたにもかかわらず、学会などの正式な場で学名が報告されていなかったサクラなのです。

「あがらの桜は二度咲く」

これはクマノザクラの調査が始まる前に地域の人から聞かされた言葉でした。

クマノザクラには、まだわかっていないことがたくさんあります。

いまのところ、専門家であってもこの地域のサクラを正確に識別できる人はいないと僕は考えています。個体ごとの変異の幅が大きいことと、他のサクラとの交雑が起こることがとても多く、クマノザクラの定義そのものができていないことが要因です。これには時間をかけて形態的特徴の観察を続けていくと同時に、遺伝子解析などの結果を紐づけていく作業が必要になります。

健全な活用のためにはまずこれらの事実を解明し、公開していくことが必要です。それがなされないままに経済利用しようとする動きが独り歩きしていく現状には、強い違和感を覚えます。

「どうしていままでクマノザクラが報告されなかったのか?」と聞かれることがよくありますが、最近は大きくふたつの答えを紹介しています。

ひとつは、現代において植物分類学という学術分野が非常に閉鎖的であるということです。情報を公開せず、利益を共有しようとしない姿勢が美しいサクラの存在を見えにくくしていました。

そしてもうひとつは、ヒトとサクラとの関係性を見直す機会をこの世の中に与えるためだということです。自らの利益や快楽のために自然を破壊し、都合の悪いことから目を背け続ける現代に対して一石を投じ、反省を促すためにいま「この時」を待っていたのだと。

僕はそのように考えています。

外来のサクラ

古座川流域にはもともとクマノザクラとヤマザクラの2種が自生していたものと考えています。それに加え、人の手によって’染井吉野’、オオシマザクラ、’河津桜’、エドヒガン、カスミザクラ、オオヤマザクラやその他の栽培品種が植栽されました。

これらの種は、それぞれ識別することが可能ですが、交雑によって生まれた雑種と考えられる個体も存在しています。この雑種を識別することは極めて難しく、その特徴を注意深く観察する必要があります。

人為的に植栽されたサクラの中で、主に薪炭材を得る目的で沿岸部の森林に導入された伊豆半島原産のオオシマザクラは、繁殖力が極めて高く、強健であることが知られています。

エネルギー転換によって伐出されることがなくなったオオシマザクラは、いたるところで野生化がすすみ、次第に内陸部へと拡大しながら徐々にクマノザクラの競合種となって自生地を奪っているように見えます。

また、クマノザクラと人為的に植栽されたサクラとの間で交雑が生じていることも確認されています。紀南地方のようにヒトと山との距離がとても近い地域においては、植栽する樹種を選ぶにあたって自然環境に対して配慮することが必要とされます。

クマノザクラの近隣に地域外からサクラが持ち込まれると、自然界で長い時間をかけて保たれてきた生殖的隔離が失われ、遺伝的撹乱が引き起こされたり、繁殖干渉が生じたりします。それによって自生種であるクマノザクラやヤマザクラの数が減少していくことが懸念されています。

サクラの種類

もともと日本国内に自生するサクラは、

ヤマザクラ

カスミザクラ

オオシマザクラ

オオヤマザクラ

エドヒガン

チョウジザクラ

マメザクラ

タカネザクラ

ミヤマザクラ

の9種であると考えられてきました。(カンヒザクラを含めた10種という意見もあります。)ここへ新たに、クマノザクラが加わり、10種(11種)となることになりました。

これらをもとに人が関わって生まれた栽培品種などを含めると、約400種になると言われています。

サクラの見分け方

ダウンロード ページに、「サクラの見分け方-花-」などの資料を準備しました。印刷したり、タブレットに保存してフィールドでの観察に持ち歩いてください。その他にもみなさんの役に立つ資料をまとめてありますので、ぜひご利用ください。

また、クマノザクラは個体ごとの差が大きく種としての変異の幅が非常に大きいことも大きな特徴です。一般的な特徴とは異なる個体が個体差によるものか、交雑によるものかは簡単に判断できないこともあるのが現状です。

目についた特徴だけですぐに判断するのではなく、長い期間をかけて様々な角度から観察して判断することが大切です。

【花で見分ける】

サクラの種類を一番簡単に判断する基準となるのは、開花の時期です。古座川町内では、山に自生しているサクラの中で、標高や気温などの条件が近い位置にある’染井吉野’よりも早く開花している花びらがピンク色のサクラは、クマノザクラであり、’染井吉野’よりも遅く開花する白いサクラはヤマザクラである可能性が高いと言えます。

花を形状でクマノザクラを識別するためには、まずサクラの花を構成する各部分の名称について理解する必要があります。

また、種ごとの特徴が表れやすい部分に着目することや、開花直後に観察を行うことも重要です。

| 花序(かじょ) | 花を構成するすべてを含んだ部分 |

| 鱗片(りんぺん) | 冬芽のときに芽鱗と呼ばれていたところ |

| 花序柄(かじょへい) | 花柄を束ねる花序の軸の部分 |

| 苞(ほう) | 花柄の付け根にある葉のようなところ |

| 花柄(かへい) | 花のひとつひとつにつながる柄 |

| 花床筒(かしょうとう) | 萼の筒のようなところ |

| 萼片(がくへん) | 萼の先端付近で花弁の外側にあるところ |

| 花弁(かべん) | 花びらのこと |

実際に花でクマノザクラを識別するためには、花びらだけではなく、花柄などの毛の有無や苞の形状などの特徴の出やすい部分に着目する必要があります。つまり普段はあまり目にしない花の裏側をよく観察してください。

| 花の特徴 | クマノザクラ | ヤマザクラ | ‘染井吉野’ | オオシマザクラ |

|---|---|---|---|---|

| 開花の時期 | 早い | 遅い | 普通 | 早い~普通 |

| 花弁の色 | 白~ピンク | 白 | ピンク | 白 |

| 苞の形 | 倒卵形 | 狭倒卵形 | 倒卵形 | 広倒卵形 |

| 花柄の毛 | なし | なし | あり | なし |

| 花序柄 | 短い(開花後に伸びる) | 長い | ほとんどない | 長い |

| 花序あたりの花数 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 3-4 |

【葉で見分ける】

サクラの葉の形状は、1枚ごとの差が大きいため、どの葉を選んで観察するかがとても重要になります。枝には1年の間にたくさん伸びる徒長枝(長枝)と、ほとんど伸びない短枝とがあり、観察には葉が4-5枚ついた短枝を選ぶ必要があります。

そしてさらに短枝の中から、上から2枚目の葉を選んで観察します。

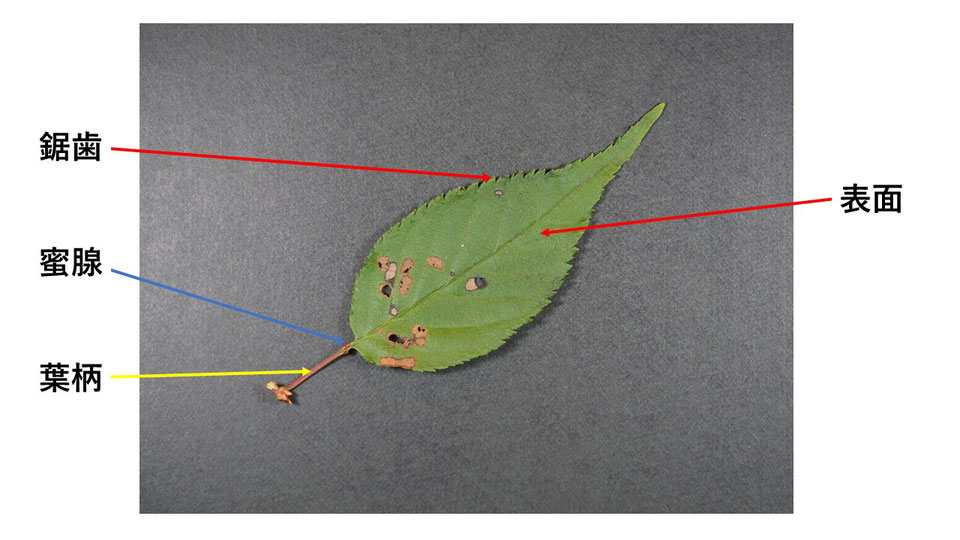

| 葉身(ようしん) | 葉の面の部分 |

| 葉柄(ようへい) | 葉身から伸びた柄 |

| 鋸歯(しょし) | 葉身の縁のギザギザしているところ |

| 蜜腺(みつせん) | 葉身の基部付近か葉柄にあるいぼ状の部分 |

| 表面(おもてめん) | ふつう空をむいている面のこと |

| 裏面(うらめん) | ふつう地面を向いている面のこと |

| 葉の特徴 | クマノザクラ | ヤマザクラ | ’染井吉野’ | オオシマザクラ |

|---|---|---|---|---|

| 形 | 小さい卵型 | やや細長い楕円 | 円に近い楕円 | 大きく広い楕円 |

| 裏面 | テカテカした緑 | 粉っぽい白 | 緑で脈上に毛 | テカテカした緑 |

| 葉柄の毛 | なし | なし | あり | なし |

| 鋸歯 | 粗く外向き | 細かく内向き | 浅く尖る | 糸状に細く伸びる |

クマノザクラ

全体に小型で表面にうっすら毛があることが多く、裏面には毛がなくテカテカした緑色です。(白っぽい場合もあります。)

葉柄に毛はありません。鋸歯は粗目で遠くからでもギザギザが分かります。

ヤマザクラ

鋸歯はとても細かく、先端は内向きです。そのため遠くから見たときには鋸歯が無いように感じることもあります。

全体は長い楕円という印象で、表面に毛があることもあります。裏面は粉っぽい白さがあり、葉柄には毛がありません。

’染井吉野’

輪郭は丸みの強い印象のものが多く、鋸歯の先端は鋭く尖り、やや伸びています。

表面に毛はありませんが、裏面の脈上と葉柄に毛があります。

オオシマザクラ

大型で、鋸歯の先端が糸状に長く伸びやすいのが特徴です。

全体に毛がないことから、桜餅の材料として使われます。

裏面はテカテカした緑です。

【冬に見分ける】

花や葉などの観察できる材料のない冬の時期でも、ある程度サクラを識別することが可能です。冬芽や樹形についてよく観察してみてください。

ただし、他の時期に比べると情報量が少ないことは事実です。すぐに断定するのではなく、花や葉の時期を待って何度も観察することが大切です。

ヤマザクラの冬芽

冬芽をよく観察すると、タケノコのようにうろこ状の皮に覆われた状態になっています。この一枚一枚は芽鱗(がりん)と呼ばれており、冬の寒さなどから目を守っていると考えられています。

冬芽の大きさや形状、芽鱗の開き具合や毛の有無によって、それぞれの種類を見分けることが可能です。

| 冬の特徴 | クマノザクラ | ヤマザクラ | ’染井吉野’ | オオシマザクラ |

|---|---|---|---|---|

| 樹形の印象 | 株立ちが多く繊細 | 一本の幹が高く伸びる | 一本の幹で広がる | 横に広がる |

| 冬芽の大きさ | 小さい | 小さい | 大きい | 大きい |

| 冬芽の印象 | つるっとしている | ガサガサしている | うっすら毛がある | つるっとしている |

| 芽鱗の向き | 閉じる | 外向きに開く | 閉じる | 閉じるかやや開く |

| 幹肌 | 繊細で美しい | 繊細で美しい | ゴツゴツしている | やや粗い |

クマノザクラの冬芽

小さく、芽鱗がきれいに閉じている。

全体的にテカテカしてつるっとした印象です。

ヤマザクラの冬芽

小さく、芽鱗が外向きに開いているため、ギザギザした輪郭に感じます。

’染井吉野’の冬芽

やや大きく、芽鱗の表面にうっすらと毛があります。

ヤマザクラやクマノザクラと比べるとぽっちゃりしています。

オオシマザクラの冬芽

大きく、芽鱗に毛はありません。

外向きに少し開く場合もあり、全体にどっしりした印象です。

’染井吉野’やオオシマザクラは、樹木の比較的低い位置から横方向に張り出してくることが多く、幹が太くなると樹皮は粗めで全体的に乱れた樹形になりやすいという特徴があります。

クマノザクラとヤマザクラはの幹は、太くなっても緻密で美しいことが共通していますが、ヤマザクラが一本の幹で太くまっすぐ伸びるのが多いのに対して、クマノザクラは根元付近から複数の幹が伸びている株立ちや枝垂れるものも多く繊細な枝ぶりが美しいことが特徴です。

実際に古座川町でサクラをたくさん観察していると、4種類以外のサクラも目にする機会があります。’河津桜’、エドヒガン、カラミザクラ、サトザクラなどが存在しています。

そして忘れてはいけないのが雑種の存在です。雑種を見分けるのは、とても難しいことです。

サクラを増やしたり植えようと思っている方は、殖やすことよりもまずサクラの種と見分け方について深く理解する必要があります。そして交雑による影響についても理解しなくてはいけません。

古座川のサクラ

古座川流域には、たくさんの美しいクマノザクラが自生しています。

【峯の薬師堂桜】

【峯の薬師堂桜】

古座川町 峯の集落入り口にある銘木。

地域の方が大切に守ってきた。

車で気軽に行ける場所の中では、最も立派なクマノザクラ。

ちなみにauの電波は圏外。

【潤野の四姉妹桜】

【潤野の四姉妹桜】

潤野の集落奥には美しいクマノザクラが並ぶ。

一般の方が車で行くのは無謀なので、みんなのお店前の駐車場に車を停めて歩く。

こちらもauは圏外。

【池野山のタイプ木】

【池野山のタイプ木(正基準標本採取木)】

2018年の論文発表にあたり、正基準標本が採取された世界で唯一のクマノザクラ。

道の駅虫喰い岩に車を停めて徒歩で向かうのが良い。

auの電波は一本、通話はできない。

【中崎の鴇色枝垂桜】

【中崎の鴇色枝垂桜】

地域の人に愛されてきたクマノザクラ。

川沿いに張り出す枝垂れが魅力。

ウェーダーを履いて川を渡るとより一層美しい姿を楽しめる。

auの電波は弱い。

【秘境桜】

【秘境桜】

古座川奥地の秘密の場所。

奥地の集落からさらに徒歩で二時間。

樹木医甚兵衛の最も愛する場所。

もちろん圏外。

【クマノザクラ群生地】

【池野山の群生地】

虫喰い岩から徒歩で行ける群生地。

自然に自生するクマノザクラの姿。

【蔵土の群生地】

蔵土広場の駐車場に車を停めて、対岸に見える群生地。

古座川本来のサクラの美しさ。

【古座川町クマノザクラマップ】

古座川町のクマノザクラを巡りたい方は、 ダウンロード ページにあるマップをご利用ください。

クマノザクラの現状

クマノザクラは現在の熊野地域では普通に見ることができる植物です。しかし和歌山県、奈良県、三重県の限られた範囲のみでしか分布が確認されていない地域の固有種です。そしてこれまでの調査によって、今後その個体数は大きく減少するだろうと考えています。

山林内でクマノザクラの幼木が確認されることはほとんどなく、見つけることができるのは土壌が薄い急傾斜の岩盤の上などの過酷な条件ばかりです。そういった環境では、長く生きることはできません。

現存する成木が枯死すれば、新たな若い個体に更新されることなくそのまま減少していくことが予想されます。

【獣害】

幼木が存在しない原因のひとつは、ニホンジカなどの動物による食害です。

実生したクマノザクラは、そのほとんどが過去数十年にわたり個体数を増やしてきたニホンジカの食害を受け、成木となることができません。

【拡大造林】

拡大造林による樹種転換もクマノザクラにとっては深刻な影響をもたらしています。木材生産を目的とした針葉樹を植林するために、クマノザクラを含む天然林を伐採されました。

【里山林の放棄】

またエネルギー転換によって薪や炭の使用料が減少したこと、林業の不振によって適切な管理が行われなくなった山の林床には十分な光が届かず、それを必要とする植物は育つことができません。

シイやカシ類などの成長の早い照葉樹が極相となる紀南地域では、クマノザクラは20-30年ほどの早いサイクルで更新し、新しい生育環境を見つけ続けなければ生き残ることができない樹種であると考えています。

【外来のサクラの影響】

そして地域内に人為的に持ち込まれた外来のサクラによる悪影響も懸念されます。

人為的な植栽した植物が野生化し、クマノザクラの競合となってその生息域を奪っている状態が確認されています。これ以外にも、繁殖干渉や遺伝的撹乱といった確認が容易ではない問題も懸念されます。

大量に植栽された‘染井吉野’や‘河津桜’などの栽培品種や、地域外から人為的に持ち込まれたヤマザクラやオオシマザクラ、エドヒガンなどによって、在来のサクラ同士の正常な受粉が阻害されたり、浸透交雑が進むことによって性質が変化してしまう恐れがあります。

【地域性苗木の活用】

クマノザクラが話題となり、たくさんの場所でそれらを地域活性化の道具として利用しようとする人がいます。管理の行き届かない山中に大量に植栽したり、自生地のそばに様々な種類のサクラを混植したりするような植え方は、大きな悪影響を及ぼすことが考えられます。

原則として植物を大量に移動させることは極力避けるべきです。人為的な植物の移動によって地域性が損なわれることは、種内の多様性の喪失へとつながり、種としての長期的な生存能力を低下させます。時間をかけても、地域に由来する苗を生産し、地域の中で植栽するという活用方法が望まれます。

木を植えれば環境保全につながるというのは大きな誤りです。間違った植栽は、遺伝的な多様性を喪失させ、地域の生態系を破壊することに繋がります。

樹木を植えることは容易にできます。しかし花粉やサクラの受粉に関わる生物、そして種子の拡散に関わる生物の行動を制御することはできません。私たちは常に周りの生物に対して配慮し、謙虚に振舞う必要があります。

【名も知らぬ生物が人知れず失われる】

クマノザクラの減少は、紀南地域にとって大きな懸念材料ですが、実際に危機的状況にある生物は想像よりもはるかに多いだろうと考えています。

例えばヤマアジサイの自生個体は、数年にわたり古座川町内を探していますが、5株しか見つかっていません。サクラやアジサイなどの知名度の高い植物でさえ気づかない間に数を減少させているという現実は、他の多くの生物が危機に瀕していることを示しています。まさに氷山の一角でしょう。

実際には多くの人が、ほとんどの植物の名を知りません。名前も存在も知られないまま人知れず失われていく生物があるのと考えるのが自然です。

樹木医甚兵衛は 小森川保存林 整備などの保護活動によって、それらの種をひとつでも多く救うことができればと思っています。

クマノザクラの苗木

すでにインターネットや道の駅などでクマノザクラの苗木が販売されているのを見かけますが、無秩序な植物の増殖や販売は控えるべきだというのが樹木医甚兵衛の考えです。

植物は動物とは異なり、ひとつの個体が自らの意思で移動することはありません。植物の周りには、ヒト以外にもたくさんの生物が集まってきて、花粉や種子を運んでいます。ヒトはこれらの生物の活動をコントロールすることはできません。

植物を人為的に移動させることは様々なリスクを伴っており、自然界の中で長いあいだ生物がたどってきた歴史、あるいは種や個体群の存続に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、樹木甚兵衛の栽培した苗木は適切なプロセスを経て植栽されることにこだわっています。また、用途や維持管理の方法が樹木医甚兵衛の活動趣旨に反する場合、販売や植栽をお断りしています。

これには何ら法的な拘束力はなく、エシカルな考えに基づいた判断ですが、すべての生物と生態系保全のために、この考え方が標準となることを望んでいます。僕が古座川に移住してからそれほど長い期間がたっているわけではありませんが、すでにたくさんの植物部群落が実際に失われていくのを何度も目にしてきました。

ここでは植物を扱う人に考えてほしいいくつかの考えをご紹介したいと思います。

【母樹林からの増殖】

植物を経済利用しようとするのであれば、適切な方法によって増殖された個体を流通させる必要があります。人為的に管理された母樹林を造成し、自然からの搾取に依存しない生産体系を構築することが不可欠です。

過去の山野草ブームでは経済優先の考えのもと、個体そのものの盗掘が繰り返されました。現在は大きなブームは去っていますが、フリマサイトやネットオークションなどのインターネットを介した個人販売流行などからか、その被害は減りません。実際にササユリの花を切り摘んで盗んでいる花卉の販売業者に対して注意をしたこともあります。

個体同士、あるいは個体群同士のつながりが分断されると、本来あったはずの遺伝的な交流は失われ、結果として地域絶滅、そして絶滅へと突き進んでいくことがあります。いちど加速度的に進み出したこの動きをとめることは容易ではありません。

種子のだけの採取であっても、1-2年生草本類にとっては種を存続する機会を奪われるほどの大きな損失になり得ます。クマノザクラの果実(サクランボ)は、多くの鳥類やイタチ、タヌキなどの小型の哺乳類の食料となっており、その影響が断定的だとする主張はヒトのエゴイズムです。

もちろん母樹林を造成するまでの期間は自生個体から種子や穂木などを採取する必要がありますが、それであっても自然からの搾取を極力控えるように配慮すべきです。

【法令の遵守】

採取にあたっては法令を遵守する必要があります。植物の所有者は基本的にはその植物が存在する土地の所有者です。少なくとも経済利用するという目的がある場合は、厳密にこれを管理しなければならないことは言うまでもありません。

また、所有者の許可が得られればそれですべて良いというものではなく、常に自然環境に与える影響を最小限にとどめることができるよう、細心の注意を払うことが重要です。

【トレーサビリティ】

多くの生物は本来個体ごとにそれぞれ異なる遺伝子を持っており、クマノザクラについても例外ではありません。動き回る動物よりも、むしろ厳重に遺伝情報の管理がされなければならないのが、自らは移動しない植物です。

全国的に広く分布するような植物を扱う場合、同じ種であっても遺伝的交流のない地域由来の系統である可能性があります。このような場合、それを無視することで地域ごとの特異性が失われる可能性があります。これを防ぐことを目的として苗木などの産地や系統を明記し、記録しながら生産から消費や廃棄までの過程を追跡できるような仕組みのことをトレーサビリティと言います。

苗木にいくら詳細な情報を付与していたとしても、消費者が適切な判断をすることができなければまったく意味がありません。その場合、トレーサビリティは生産や販売に関わったものが責任を逃れるための単なる免罪符に成り下がってしまいます。植物であれば、枯死するまで追跡がすることで初めて意味のあるものとなります。

【対面販売】

不特定多数を対象に苗木を販売するようなインターネットを介しての販売や、代理販売などの知識のない者が無秩序に販売するような流通方法に関しては見直す必要があります。植物は動くことも話すこともしませんが、ひとつの生命であることに間違いはありません。細心の注意を払っていたとしても、心を込めて維持管理をしていたとしても、枯死することはもちろんありますが、粗末に扱うこととは全く異なる意味があります。

丁寧に対面販売をすることで、適切な管理や植物の移動に伴う様々なリスクがあることを説明することが重要です。何よりもお互いが顔の見えた状態で販売を行うことは、生命を扱う責任はもちろん、繁殖干渉や遺伝的撹乱などの生命が自然環境に対して与える影響について、しっかりと伝えるという意味で非常に意味があると思います。

【地域性苗木(地産地消)】

追跡が不十分でトレーサビリティの効果が発揮されなかったとしても、あるいはそれが困難であるとしても、そもそも苗木を流通させる範囲を限定することで、植物の移動に関わるリスクを回避できる可能性は大きく高まります。それが地域性苗木の活用です。それはつまり増殖用の種子や穂木の採取から植栽という消費までの範囲を限定するということであり、一般的に浸透した言葉で言い換えるとすれば、苗木の地産地消です。トレーサビリティとうまく組み合わせることで管理コストを下げるという工夫も有効かもしれません。

また、この考えは都市緑化に自生種を用いる造園や園芸の文化を否定するものではありません。むしろ積極的に活用して自生種の現状を訴えていくことも可能だと考えています。それは、都市では地方とは異なり樹木の維持管理が計画的に行われていくこと。そのまま放置されて野生化する心配がほとんどないこと。生活圏周辺に残された自然は断片的で影響を与えるリスクが小さいことなどが主な理由です。それぞれの場所、それぞれの種に応じて、もっとも適した方法を選択する画一的ではない柔軟な考え方が求められています。

【維持管理】

植栽が人為的である以上、それは厳密には自然とは異なるものです。そのために木を植えたらそれで終わりというのではなく、責任をもって最後まで維持管理を続けていく必要があります。植栽は終わりではなく、始まりです。植栽そのものは決して目的とはなり得ません。

木を植えて何をその先に何を求めるのか?地域振興、防災、環境美化そこにはそれぞれに達成したい目標があるはずですが、樹木を活用してどのような地域をつくり、どのような環境にしたいのか、達成したい未来を具体的に想像し、それを実現させるために継続的に努力する必要があります。樹木を健全な状態で維持することができなければ、どのような目的も達成できず、むしろ逆効果となります。

植栽が目的となってしまい、責任ある管理が行われず、樹勢が衰退したまま放置されたり枯死したまま放置される結果をこれまでにも多く目にしてきました。植物を扱う者には自然に対する謙虚な心が求められるということを、どうか忘れないでください。

植栽終わりではなく、始まりです。

【断る勇気】

そして生産・販売者として果たすべき最も重要なことは、適切ではない利用であることが確認された場合に、責任をもって断るこということです。逆の立場である購入者が果たすべきことは、適切なプロセスを経た苗木を、適切な場所で消費し、責任をもって維持管理を行えない場合には、計画そのものを見直すということです。目先の小さな利益のために、自然環境を破壊するリスクを無視することは許されることではありません。

多くの人が地域活性化という合言葉を盾に、偽りの環境保護を武器にして、クマノザクラを無秩序に増殖し、販売し、植栽しています。

ひとにぎりの権威を持った頭の良い人は、悪意をもってこれを利用しようとしています。そしてひとにぎりの頭の良くない人は、悪意の言葉を盲目的に信じています。圧倒的多数の人は、不都合な真実から目を逸らして見えないふりをしているか、ただの傍観者となってその場をやり過ごし、そのサイレントマジョリティによって、世の中の正義は決定されるのです。正義は人をもっとも残酷にさせるのだそうです。

そうやって争う結果、犠牲になるのは常に言葉を発することができない者たちなのだということを忘れてはいけません。ここに挙げたことはすべて、法令によって制限されているものではありません。ですがこれらの問題と向き合わない限り、複雑で豊かな生態系はものすごいスピードで失われていくことでしょう。

クマノザクラを植えたい人に

ダウンロード ページに、クマノザクラを植えたいという人のための「クマノザクラを植えるまえ」「クマノザクラを植えたあと」などの資料を準備しました。その他にもみなさんの役に立つ資料をまとめてありますので、ぜひご利用ください。

あがらの桜をまもるんや!

クマノザクラとクマノビト 書籍販売

クマノザクラとクマノビトを購入していただけると、それが樹木医甚兵衛の活動資金となります。

Amazonもしくは お問い合わせ ページから直接ご注文ください。